近年来,随着西方文化与传统文化的交织发展,正念技术和内观技术也陆续地被应用到监狱、戒毒场所,对促进服刑人员、戒毒人员的教育矫治工作起到了一定的作用。因此,我也时不时地会遇到一些领导、同事、同行问我一个共同的问题:正念,内观,谁更适合用在服刑人员、戒毒人员中?

要回答上述问题,首先要弄清两者在促进被监管人员教育矫治中是如何起作用的?背后的机制又是什么?

关于正念

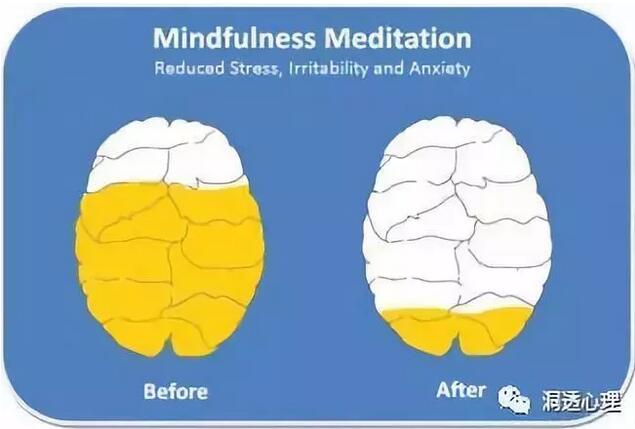

正念主要激活皮层脑区,启动自上而下的调控作用。神经科学研究表明,长期坚持正念训练,可增加大脑皮层的灰质密度。还有科学家利用脑成像技术,比较了正念练习者与非正念练习者的大脑激活情况,发现正念状态可激活大脑的扣带回、岛叶、腹内侧前额叶等区域,这些脑区对负性情绪、冲动行为、内感受等起着自上而下的调控作用。当服刑人员、戒毒人员出现类似情绪问题、冲动等问题时,正念训练可让这些脑区活动起来,从而对其情绪、行为问题进行调节控制,使其维持在正常的范围内,而不至于有极端的情绪、行为反应。

此外,从心理学的角度来看,正念训练很大程度上是专注力的练习。比如,当某种和违法犯罪有关的想法、对毒品的渴求感出现时,通过关注自己身体感受的变化,让自己的注意力停留在身体感受上,观察它、体验它,而不是一出现想法、渴求就用回避或趋近的行为反应去应对。对自己身体感受的关注,是大脑的岛叶在发挥作用,这种特别的关注方式,可停止让自己的思维被当下的想法、渴求即时地带走,也给练习者提供了迂回、迟疑、停顿的时间和空间,从而为服刑人员、戒毒人员创造了停止违法犯罪和再次使用毒品的机会。

关于内观

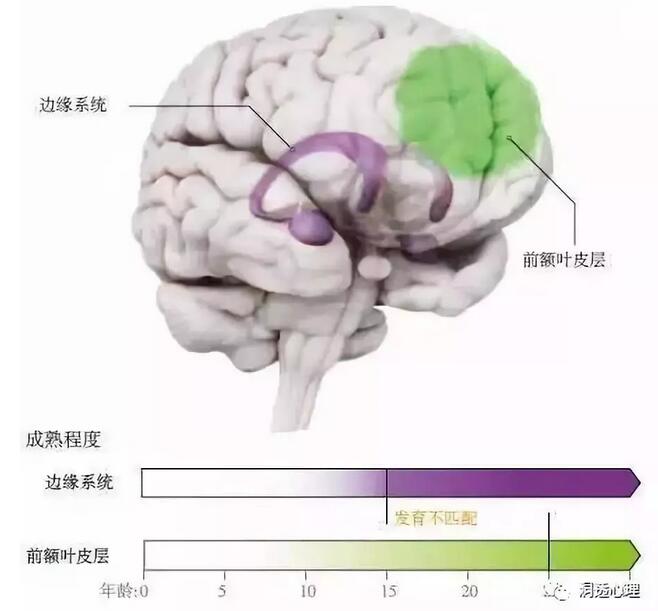

内观主要活跃边缘系统,启动自下而上的唤醒效果。内观在操作层面上有读书会、感受分享、封闭观想等环节,其中最核心的部分当属一段时间(一般为7天左右)的封闭观想。在7天的封闭观想中,引导师会给观想者提供诸如“别人为我做了什么?”“我为别人做了什么?”“我给别人造成了什么麻烦?”等问题,让观想者在一个绝对封闭的环境中(止语、上交手机等一切通讯工具、与他人相对隔绝的私人空间等)持续去观想上述问题,那么在这种绝对封闭的环境中,加之和情绪情感激发有关问题的反思(特别是和父母关系的思考和联结),观想者的情绪情感系统极容易处于高度激活的状态,情绪情感系统的激活主要是大脑边缘系统的参与。

大脑边缘系统激活后,会向上传递信号至大脑皮层,对大脑皮层的认知加工活动具有自下而上的唤醒、强化作用。在实际矫治工作中,我们能注意到不论是服刑人员,还是戒毒人员,其违法犯罪行为和其认知偏差、认知误区存在紧密的联系,而重塑其正确的认知信条、信念、价值观是矫治工作的一项重要内容。以往我们开展这一工作多是“填鸭式”地灌输教育,效果并不好,甚至是事倍功半,也极容易引发被监管人员的抵触心理,从而关闭其接受外部信息、信念的认知加工脑区。而采用内观的方式,可以在激活其情绪情感体验的状态下,让其边缘系统开展工作,边缘系统会向上激活相关的脑皮层区域,在这种情况下再把一些正确的理念、信念、信条、价值观等认知内容植入给被监管人员,被监管人员就比较容易接受、认同和内化,也会消除其抵触心理,起到事半功倍的效果。

二者关系

正念冥想

因此,正念和内观两种技术在对服刑人员、戒毒人员开展矫治工作中有不同的作用机制,各自发挥着不同的作用。正念训练针对的靶点在皮层相关脑区,是一种自上而下的调控机制,通过觉察、关注力的操作性训练,可增强被监管人员的情绪、行为控制能力;内观练习作用的靶点在边缘系统相关脑区,对皮层认知加工脑区具有自下而上的唤醒、强化机制,通过读经典、封闭观想等操作层面的练习,培养被监管人员的处事之道、责任感、是非观、善恶观等,最终达到被监管人员“致良知”的目标。

孰优孰劣

内视观想

再回到开篇提出的问题,这两种技术谁优谁劣,谁更适合被监管人员?个人认为不存在谁更适合的问题,两种技术方法各有千秋,关键是在实际应用中明白每种技术发生作用的原理和机制,在此基础上找准每一技术的适应症人群,才会起到事半功倍的矫治效果。比如,正念技术用在情绪问题明显、有冲动行为的被监管人员上,通过大脑自上而下的调控功能的修复,可有效地缓解或消除被监管人员的情绪、行为问题;内观技术对那些认知存在明显偏差、情感功能受损(像情感淡漠等)的被监管人员可能更有针对性。

作者简介

王春光

北京市戒毒管理局民警

中科院心理所医学心理学博士

中国政法大学犯罪心理学硕士

国家二级心理咨询师

十年经验释梦师

中国心理学会会员

中国心理学会法律心理学专委会委员

北京市戒毒与矫治学会理事