本期法小援继续为大家带来”劳动最光荣 关爱农民工“系列文章。

男子在某外卖公司APP上注册成为骑手,工作仅半个月不慎撞伤,治疗花费十余万元,想要认定工伤,才发现维权涉及三家公司,各方均不愿担责。法援律师伸出援手,通过仲裁、诉讼、调解,终获赔12万元。

入职半月撞伤治疗花费十余万

2019年7月,郭某在某外卖APP上注册成为骑手,在北京市通州区进行外卖配送服务。注册时,郭某根据系统提示阅读《网约配送员协议》并签字,该协议对工资标准、工作内容、工作要求等进行了约定。协议提到会为郭某投保意外险,郭某每日需支付3元的保险费,从工资中予以扣除。工作期间,郭某通过APP自行提现工资。

2019年8月,郭某在配送过程中不慎撞到了栏杆,造成左膝半月板损伤、韧带损伤等,两次住院手术治疗仍未完全康复,腿部无法伸直。近一年的治疗,郭某花费十多万元,但意外险仅能赔付3万元,郭某四处向亲戚借钱。

郭某想要认定工伤,咨询外卖平台客服,客服让联系上海A公司。咨询A公司,却找不到相关负责人。

仲裁结果不利向法院起诉

2020年7月,郭某来到通州区法律援助中心寻求帮助。郭某符合法律援助条件,工作人员当天为郭某办理了援助手续,并指派北京通平律师事务所的唐长城律师为其提供法律援助。

接受指派后,唐律师及时在律所约见了郭某。经唐律师梳理,郭某才知道自己虽是某外卖平台的外卖骑手,但却与外卖平台没有劳动关系。在APP上与他签协议的是上海A公司,发工资的也是上海A公司。会面当天,唐律师帮助郭某向仲裁委立案,请求确认郭某与上海A公司存在劳动关系。

仲裁时,上海A公司不认可双方存在劳动关系,辩称郭某系公司参与的众包项目下的骑手,根据协议,双方之间形成的是平等主体间的民事法律关系,应受《合同法》的约束而非《劳动合同法》。公司还称不对郭某进行日常工作管理。郭某7月收入500余元,8月收入1000余元,单月收入数额较低,推测郭某骑手属于兼职工作。

唐律师主张,郭某每天上午六点上线外卖APP系统,晚上八点下线,订单必须接,如取消就扣款,且不定时核实是否本人接单;A公司虽然不现场管理,但系统通过限制接单、罚款等方式进行远程管理。可是由于郭某工号已被平台注销,其提供的证据材料均为打印件,仲裁委最终没有支持郭某的请求。

郭某不服裁决,拟向法院起诉。郭某再次申请法律援助,通州区法律援助中心继续指派唐律师提供法律援助。

律师迫使对方举证最终达成调解

法院开庭审理时,A公司继续否认双方存在劳动关系,上海A公司拿出了与安徽B劳务公司的劳务派遣协议,称郭某实际上是安徽B公司派遣到A公司的人员。A公司仍认为郭某属于临时性、兼职性骑手。

唐律师针对A公司提出的“兼职”说法,早已搜集了郭某参加公司线上及线下培训的短信记录、手机截图等新证据并向法院提交。唐律师主张,郭某7月底才注册,8月初就受伤,单月收入较低,但平均到每天有200余元,符合一个专职配送员的平均收入水平。后唐律师请求法院调取郭某的配送记录,《网络配送员协议》等协议原件。

几天后,法院通知唐律师,A公司有意调解。在唐律师帮助下,公司最终同意赔偿郭某12万元,法院出具调解书。

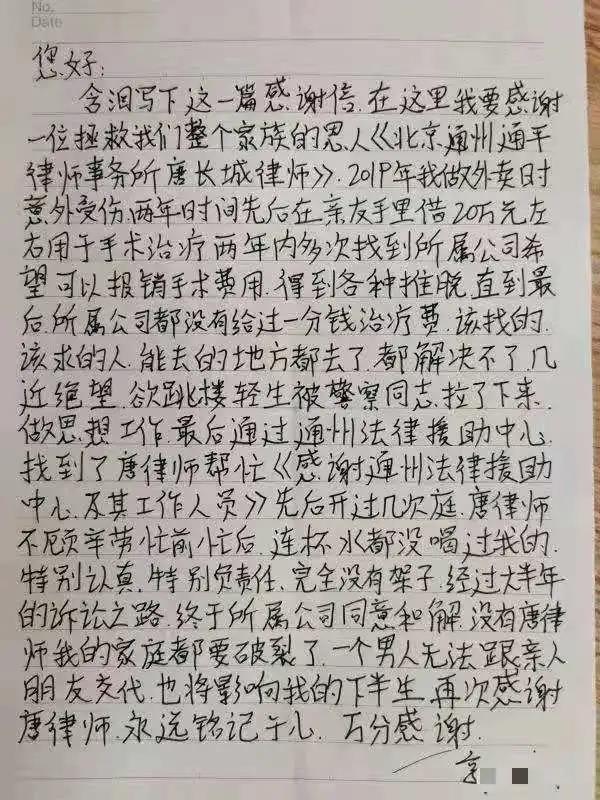

郭某对这一结果非常满意,写了一封感谢信,特地向通州区法律援助中心和唐律师表示感谢。

法小援提示

在互联网快速发展的背景下,我国经济模式和用工形式日益多样化,出现了许多新兴职业,外卖骑手便是其中之一。但是,这个新兴职业存在用工关系不明确、缺乏劳动权益保障等问题。

以郭某为例,郭某自认为其为外卖平台打工,殊不知背后还有上海A公司,甚至还有安徽一家B劳务公司。在律师的帮助下,郭某才逐步清楚自己到底与谁存在劳动关系。

法小援提示:外卖骑手一定要注意保存工作痕迹。事故发生后,外卖平台和外包公司经常各执一词,互相推脱责任。后台注销外卖骑手工号后,外卖骑手无法举证。外卖骑手可以定期保存订单服务统计信息,线上线下培训、例会信息及照片等。

今年以来,全市共办理农民工法律援助案件3544件,12348公共法律服务热线共接待农民工咨询电话2328人次,接受中国法网农民工绿色通道转办案件43件。