北京市海淀区曙光街道党工委办事处秉承“融合治理,暖心服务”的工作理念,坚持和发展新时代的“枫桥经验”,充分发挥接诉即办“指挥棒”作用,实现矛盾纠纷调解“一站式”受理,通过运用“1234”工作法,创新基层治理矛盾纠纷化解新模式,经过实践取得显著成效。

近年来,运用“1234”工作法街道共排查调处各类疑难矛盾纠纷56起,将26起群体性上访事件化解在基层。

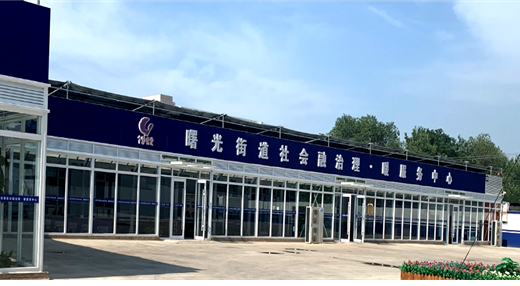

构建“一个中心” 连接服务居民最后一米

街道“融治理•暖服务”中心构建了“一站式”矛盾纠纷调解中心,各社区运用社区治理合伙人机制成立以基层党组织牵头的矛盾纠纷调解工作领导小组,从而形成了“党委领导、政府实施、双域组织、齐抓共管”的良性工作机制。

织密“二张网络” 积极回应居民各类诉求

一是织密预警防控联动网。

加强预警防控联动网建设,提高预测预警预防风险机制。

二是织密调解处置联动网。

矛盾纠纷调解中心首接责任制,由社区民警、司法调解员、信访接待员及各部门负责同志组织群众接待,同时充分发挥社区网格员、流管办协管员、安全稳定信息员等一线力量,拓宽社情民意反映渠道。

彰显“三种功能” 实现居民诉求闭环衔接

矛盾纠纷调解中心分为接待服务区、矛盾调解室、心理咨询室三个区域,为矛盾纠纷调处化解工作奠定了坚实的硬件基础。

一是接待服务区,设立了物业、安全、司法、公安等服务会客平台,驻中心工作人员40余名,为居民提供专业的解答服务,真正为居民依法依据服务,让群众“找得准门、找得到人、说得着事”。

二是矛盾调解室,设立了人大代表、政协委员、专业律师等人员工作席,充分发挥他们“亲和感、信任度、影响力”的暖心调解作用。

三是心理咨询室,设有宣泄室、身心调养等区域。通过街道的专业心理咨询师疏导群众的压力和烦恼,帮助群众放松身心,缓解紧张情绪,为随后矛盾协调打开沟通之门。

完善“四项制度” 打造枫桥曙光调解模式

一是完善“四联防”制度。

在街道综治中心成立平安建设党支部,在社区综治中心成立平安建设工作组,在楼门、楼层、院落建立“微治理”工作小组,在居民群众中建立“党员中心户”,努力形成楼门长、楼层长、院落长、党员中心户“四联防”基层平安建设工作新模式,建立完善举报奖励、以奖代补等激励措施,动员引导居民参与到基层社会治理,助力矛盾纠纷化解。

二是完善靠前化解制度。

矛调中心坚持防患于未然,将矛盾化解于萌芽状态,排查在先、化解在先、研判在先。针对暂时不能化解的矛盾纠纷,可通过街道或社区治保主任,提交矛调中心立档预警。对其中影响力大、涉及面广、矛盾突出的问题及早介入,召集各方代表商议成化解方案,做到“大事不出街道”。

三是完善多元介入制度。

落实一案全程六介入机制,第一在矛盾引发初期第一环节由基层社区介入,进行综合调解;第二由街道部门介入,发挥统筹作用,细化清单,明确责任;第三由职能部门介入发挥各业务领域调处作用;第四由专业律师介入,发挥司法专业职能;第五由多元主体介入,按照矛盾纠纷具体情况,邀请人大代表、政协委员、社会组织等社会力量加入;第六由主要领导介入,确保案件有人抓、有人管,督促重点矛盾稳控化解。

四是完善自治强基制度。

健全基层党组织领导的居民自治机制,发挥社区居民自我管理服务的作用。民事民议、民事民办、民事民管,社区矛盾纠纷在党组织引领下,充分发挥社区治理合伙人机制作用,全程实施接诉即办、未诉先办和结案再办,及时回应居民诉求。