今天是高考第二天,莘莘学子的最大心愿就是考上一所理想的大学。在北京法院院史馆里,就存放着这样一份特别的大学录取通知书,它看似普通,背后却有一个失足少年被北京法官改变命运的故事……

案件故事

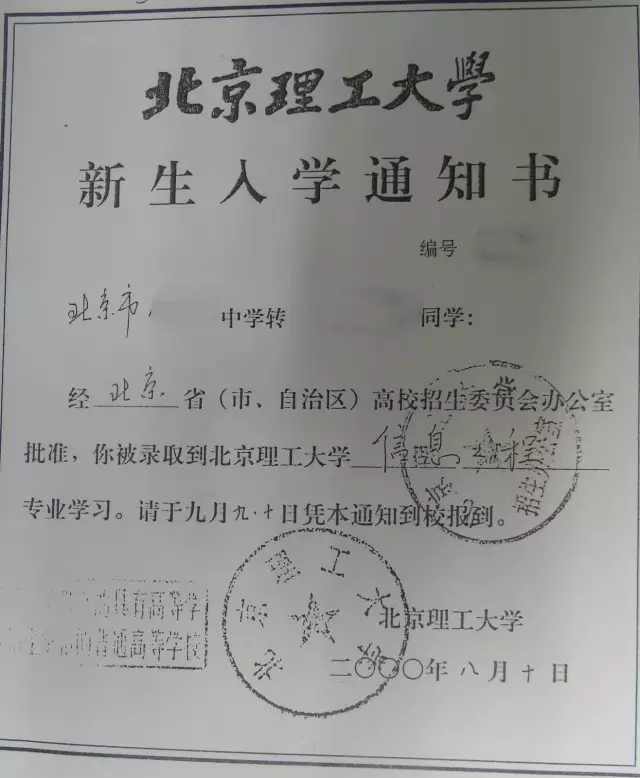

这张通知书的主人是李华(化名)。15岁那年,他本是北京市某重点中学的高中生,因犯抢劫罪被海淀法院依法判处有期徒刑一年,缓刑两年。宣告缓刑后,李华回到学校努力学习,认真表现,最终在北京市高中毕业生艺术特长测试中获得了专业二级证书,并被评为校级优秀学生干部。

2000年初,李华的缓刑考验期结束,但他还是忧心忡忡。他把自己的苦恼悄悄告诉给了审理该案的尚秀云法官:“我还能像其他孩子一样毫无顾虑地走进大学校门吗?”为了不影响这名少年的高考录取,为了让改过自新的少年同样拥有一个美好的未来,尚法官主动找到李华学校的校长,提出一个大胆的建议:“能不能将小强犯罪的材料转由海淀区法院少年法庭保存?”

为了进一步打消校长的顾虑,尚法官又到教委查找到相关文件规定,最终说服校长采纳了自己的建议。得知这一消息的李华顿时倍受鼓舞,开始更加发奋地备战高考,最终以高分考入北京某重点大学。

2005年春节,小强又把一个好消息告诉了尚法官:他已顺利申请到留学法国的机会。至此,这位偶然失足的未成年人在“法官妈妈”的精心保护下,顺利完成了复学、升学、出国深造等大事,将迎接人生一道又一道瑰丽的彩虹。

李华的这起案件是北京市首例探索对未成年人轻罪记录进行封存的案件。

“前科封存”制度

改变李华命运的是刑事审判工作中的未成年人“前科封存”制度。正是由于海淀法院和其他法院在前科封存实践上的探索,我国《刑事诉讼法》在2012年的修订中新增了未成年人刑事诉讼程序一章,其中第275条规定:

“犯罪的时候不满十八周岁,被判处五年有期徒刑以下刑罚的,应当对相关犯罪记录予以封存。犯罪记录被封存的,不得向任何单位和个人提供,但司法机关为办案需要或者有关单位根据国家规定进行查询的除外。依法进行查询的单位,应当对被封存的犯罪记录的情况予以保密。”

热点解读

更多直击一线

![[直击一线]辍学少女敲诈勒索获刑 法院发出家庭教育指导令](../../../../../sp/ycsp/202205/W020220515557939452851.gif)

5月13日,北京朝阳法院向未成年被告人小丽的监护人发出“家庭教育指导...