白衬衫与白大褂

「守护·时光」

在医院里,我们认得穿白衣的医生护士,认得推车送药的护工,但你是否留意过那个常常立在门边、站在楼梯口,像一棵生了根的树一样的人?他叫石太峰,是西城分局天桥派出所的民警,也是这里的院警,今年59岁了。

天刚蒙蒙亮,医院里还没啥人,老石就已经穿戴整齐,开始他每天的“必修课”:在医院走上一圈。这可不是随便散步。老石是咱医院第一任院警,管安全的。他这“转悠”,可有名堂了。

“看东西”:

一楼急诊的消防栓,玻璃门是不是好好的?他得瞅瞅,用手晃晃。

安全通道那绿灯亮不亮?不亮可不行!

楼梯拐角有没有堆着纸箱子、杂物?挡路了就得赶紧挪开。

墙上的插座,他凑近了仔细看,还用手背试试烫不烫。他说:“安全这事儿,不能等出事了再急,平时就得把眼睛擦亮,把毛病找出来。”

老石对医院太熟了。哪块地砖有点不平,他都知道。好些老病号,他都认得。哪个科室的大夫护士经常加班到最晚,他心里也有数。他用这双脚,在医院里走出了一条“安全路”。

“我也是老民警,您这难处,我懂!”

「守护·时光」

医院大厅里,有时候总能看到几个头发花白的老人,攥着身份证在机器前打转。手指头悬在屏幕上,点也不是,不点也不是,急得脑门冒汗。

“额…,打扰,问一下...这...这机器咋使啊?”

“您好,挂哪科?跟我说!”

老石的声音不高,但像块定心石。他接过老人手里捏得温热的身份证,身子往挂号机前一凑,手指头就在屏幕上麻利地点起来。

“我也是老民警,您这难处,我懂!”这句话,老石说得特别实在。他看着眼前这些和他年纪差不多的老哥哥、老姐姐,心里跟明镜似的。

那手指头戳屏幕时的“犹豫”,他懂——

不是笨,是怕点错了,怕给儿女添麻烦。

那眼神里的“着急和一点点难为情”,他懂——

年轻时也是顶梁柱,如今连个机器都搞不定,心里头不是滋味。

那攥着现金怕不收的“担心”,他懂——

对手机支付那一套,心里没底啊。

您瞧好了,他一边操作,一边慢慢说:

“第一步点这儿,选‘挂号’...对,就这个蓝框框。”

“身份证搁这儿,‘嘀’一声就成,好嘞这就行了。”

“您拿着这单子,去三楼最里头那间屋,找王大夫,这边有电梯。”

他总是说“咱干了一辈子民警,图啥?不就图帮老百姓解个难嘛!”老石嘿嘿一笑,“现在管安全了,但是有时候看着老哥哥老姐姐们对着机器发怵,急得转圈,咱能不管?搭把手的事儿,心里舒坦!”

他弯下腰凑近屏幕的那一刻,是数字时代里一座温情的桥。

「守护·时光」

挂号机前一次次耐心的弯腰、一句句“别急,我来帮您操作”,他帮老人按下的,不光是挂号机的按钮,更是按掉了那份无助和慌张,换来了一份踏踏实实的暖意。

这世界跑得再快,也别怕。总有人记得回头看看,总有人懂您的难处,愿意伸把手。这份“懂”,最是金贵,他不需要谁特意记挂,只求一个"没事就好"。

这世上动人的风景

并非都在云端之上

那些扎根于土地

沉默守护的平凡身影

往往蕴藏着最熨帖人心的暖意

老石和他的八个字

「守护·时光」

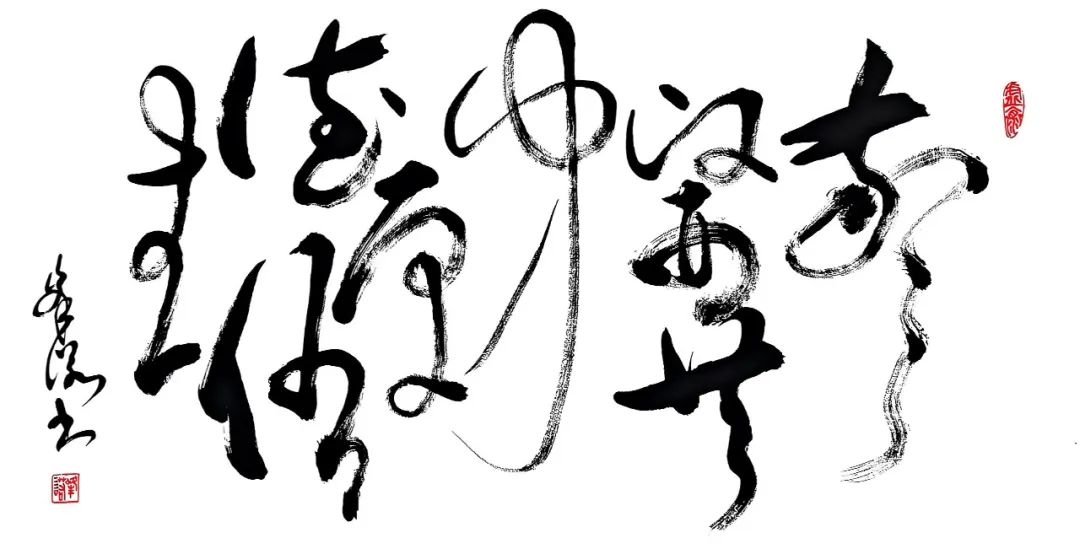

老石有样本事,不少人都知道——他写的一手好字,他还是全国公安文联的会员。

那天,他铺开宣纸,研好墨,屏气凝神,写下了八个大字:

“警医共守,厚德佑生”

他懂医生的不易,更深知病人的焦虑。他在急诊室外维持过秩序,在深夜里巡查过空寂的走廊,也在挂号机前帮过手足无措的老人。他写的“守”,不是站在高处,而是“沉在日子里,落在行动上”。

警察的蓝,医生的白,颜色不同,守护相同。

医生治病,是点亮一盏盏生命的灯;

警察守护,是默默挡住四面吹来的风。

风护着灯,灯暖着人。这“共守”二字,最朴素的关怀,恰是这人世间最安稳的依靠。

原来

平安从来不是一句空话

是医生在无影灯下拼尽全力

是警察在灯火阑珊处无声站立

一个驱赶病痛

一个守护安宁

老石的字

写的就是这人世间最朴素的愿望

有人治病

有人守安

你我在这人海里

才能踏踏实实说一句

放心

有他们在呢

一张“稚嫩的脸”如何扛起万家灯火?

「守护·时光」

提到“社区民警”,你脑海中浮现的是怎样的形象?是经验丰富、沉稳持重的“老民警”?还是走街串巷、家长里短都门儿清的“百事通”?

今天,我们要认识的这位主角儿,或许会打破你的固有印象。

他叫郭晗,今年只有27岁。是西城分局西长安街派出所的社区民警,走进他负责的社区,你第一眼可能会愣住——那张脸庞,还带着刚走出校园不久的稚气,眼神清澈,笑起来甚至有些腼腆,说是刚毕业的大学生也有人信。“青涩”,几乎是所有人对他初见的印象。

“27岁当社区民警?能行吗?”

「守护·时光」

这句话,估计在小郭刚接手这片社区时,不光您心里嘀咕过,他自己心里,也反反复复问过自己好多遍。

咋办?

小郭警官的法子,看着“笨”,却最实在。

第一步:问。 成了所里的“跟屁虫”。老民警调解纠纷,他跟着看;老民警处理案子,他认真听;所里谁有空,他就凑上去问:“李哥,这种情况一般怎么处理?”“王姐,这片儿以前出过这事儿吗?后来咋解决的?”笔记本不离手,密密麻麻记满了前辈的经验。

第二步:走。光听还不够。他换上那双后来被磨得有点发亮的鞋,一头扎进了社区。一家家敲门,一户户拜访。白天上班的找不到人?他就晚上去、周末去。一开始,居民看他年轻,话不多,有的客气应付,有的干脆不开门。他也不恼,一次不行两次,两次不行三次。自我介绍,留下电话,真诚地说一句:“有事您随时找我。”

他知道,光穿着警服不行,得让街坊邻居认识他这张脸,熟悉他这个人,自己年轻,经验是短板,但勤快和真心,是他能拿得出手的“法宝”。

就这样,他用脚底板丈量着社区的每一条小路,用笔记本记录下家家户户的冷暖。谁家老人独居需要多照看,哪栋楼租户多流动性大要常留意,小区哪个角落路灯坏了有隐患... 这些细节,慢慢刻进了他心里。

那份刚来时的忐忑和青涩,在一次次走访、一次次请教、一次次帮居民解决麻烦中,悄然褪去。取而代之的,是肩上那份沉甸甸的责任感,越来越清晰。

雨越大,他心里越放不下

「守护·时光」

北京的八月,雨水说来就来。天刚阴下来,豆大的雨点就噼里啪啦砸在地上。他放不下那些老胡同里的低洼院子。雨水会不会倒灌进屋?门口的排水口堵没堵?住平房的王大爷李奶奶家,门槛够不够高?

墙皮会不会被泡松脱落?电线杆子周围有没有积水漏电的风险?停放在低处的电动车会不会被淹?

“穿上警服,这片儿的安全,就是我的事儿。” 这话他没挂在嘴边,却刻在了脚底。

雨衣的帽子常常被风吹开,雨水顺着脖子往下淌,他也顾不上擦一把。那双鞋,早就被积水浸透了,走起来“噗嗤噗嗤”响。他就这么深一脚浅一脚地,往那些最容易积水、最容易出隐患的地方钻。

在大杂院的门口,他踮起脚,仔细看安全隐患, 敲开住户的门叮嘱:“大妈,下雨了注意积水,门口垫高点啊!有事儿随时打我电话!”

雨声哗哗,盖过了他的脚步声。但不少街坊邻居,隔着窗户,认出了那个在雨里忙碌的、带着点稚气却又异常坚定的年轻身影。

“是小郭啊!” “这孩子,下这么大雨还出来转悠...”

他不再是那个初来乍到、让人心里打鼓的“生瓜蛋子”了。这一场场雨里湿透的背影,一句句隔着雨声的叮嘱,就是他用行动交出的答卷,比任何豪言壮语都实在。

雨水浇透了警服,却浇不灭他心头的责任。这27岁的肩膀,在风雨里,显得格外可靠。

平安,这个词儿,听着挺大。

但落在咱们这片社区,落在咱们老百姓的柴米油盐里,它其实就是:

下雨天,院子里没积水,能睡个安稳觉;

老房子,墙皮结实,电线安全,不用担心;

晚上回家,胡同口的路灯亮着,心里头踏实。

这份平安,不是凭空来的。

是有人,在你看得见或看不见的地方,替你想着,替你守着。

年轻的脸庞,还带着青涩。

这27岁的肩膀,或许还不够宽厚,但那份担当,正一天天变得结实、可靠。

他就是个普通的年轻人,穿上了这身警服,就把咱们这些街坊邻居的平安冷暖,当成了自己最大的事儿。

他用年轻人的一股子冲劲儿和实诚劲儿,一头扎进了这家长里短、鸡毛蒜皮里,也扎进了咱们老百姓的心坎里。

有他在

看着他年轻却认真的身影在巷子里走过

心里头那份关于“平安”的盼头

就落了地

生了根

谁说年轻扛不起“平安”

这27岁的脚步

正稳稳当当

走在守护万家灯火的路上

后记

老民警的故事,像一本翻旧了的笔记本,里头记满了风雨人情。新民警的故事呢,像刚开篇的新章节,字迹还带着点青涩,但下笔有力气。

前辈用脚步丈量了几十年的平安,皱纹里刻着经验,后生用新眼光打量着这片热土,眼神里闪着光。

所以你看啊,老一辈积累下来经验,不再是压箱底的旧黄历。它变成了年轻人手里的“锦囊”,遇到难处时,老民警一句提点,一个新想法就这么冒出来了,老办法就掺了新灵气,路子反而更宽了。老的没闲着,还在传帮带;小的没停步,边学边闯荡。

那身警服,穿在老的身上是分量,穿在小的身上是担当。这份守护的“接力棒”,就在这日复一日的家长里短、鸡毛蒜皮里,稳稳地交接着。

故事讲完了吗?还没有。

咱家门口的日子还在过,太阳照常升起,新的故事,已经在路上。老的茶缸子还放在值班室窗台,新的警用装备已经擦得锃亮。平安这两个字,就是他们这样的一老一少,用不同的笔,共同写在这片土地上的续集。