近日,北京市丰台区人民法院通过调解方式成功化解一起代位继承纠纷。原告徐某与被告李某国、李某华因老宅拆迁遗产分配产生争议,最终在法官的情理疏导与法律释明下达成和解,未等法槌敲响便实现亲情回归,彰显了家事审判“案结事了人和”的司法理念。

纠纷起,老宅拆迁引遗产之争

案件的源头,要从一套拆迁安置房说起。被继承人李某与老伴周某共育有两子一女,长子李某国、次子李某华、女儿李某平(原告徐某之母)。1996年周某去世后,李某未再婚;2015年,女儿李某平也先于父亲离世,留下独女徐某;2022年李某去世后,其名下老宅拆迁获得一套拆迁安置房及若干拆迁补偿款。

“我妈妈生前对这个家付出那么多,现在姥爷的遗产,我该替她拿回属于她的那一份。”徐某多次联系两位舅舅协商遗产分配,却始终无果,甚至被以“徐某姓徐不姓李,李家财产不传外姓”为由拒绝。无奈之下,徐某向法院申请调查取证,并提起代位继承诉讼。

调解难:传统观念碰撞法律规定

案件承办法官接案后发现,这起纠纷的核心矛盾并非法律条款模糊,而是传统“家产传男不传女”观念与现代法律规定的冲突。根据《中华人民共和国民法典》第一千一百二十八条,“被继承人的子女先于被继承人死亡的,由被继承人的子女的直系晚辈血亲代位继承”。徐某作为李某平的直系晚辈血亲,享有代位继承权,可继承其母亲应获得的份额。

但首次沟通中,两位舅舅态度强硬:“老人的东西,哪有外甥女来分的道理?”更棘手的是,案件初期两位舅舅多次拒绝到庭,法官辗转通过李某国的儿子获取其联系方式,才勉强建立沟通渠道。

破局点:情理交融融化亲情坚冰

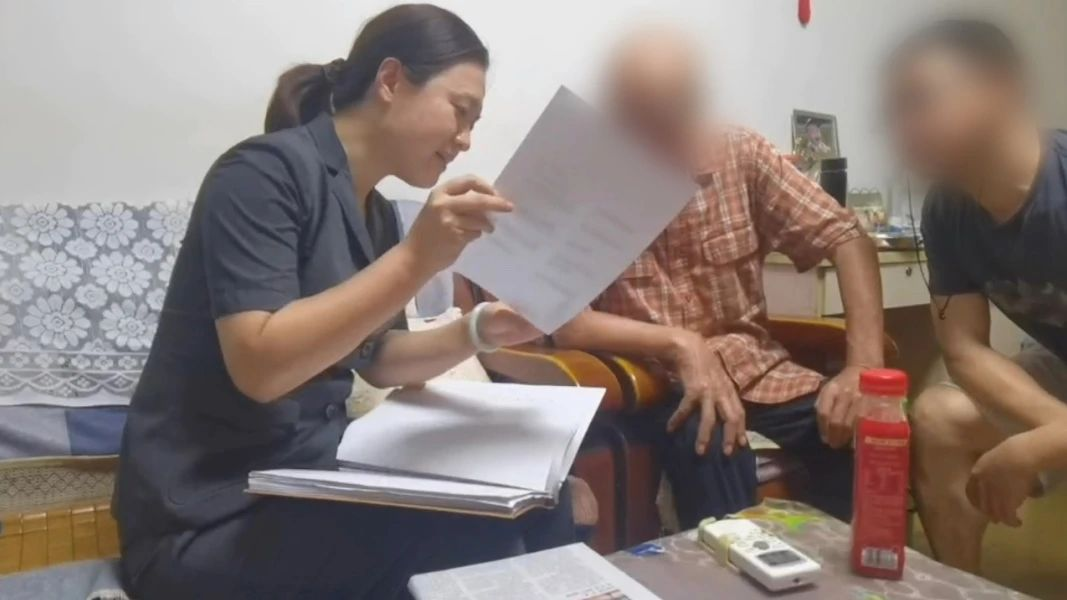

“直接判决能定分止争,但可能让这个家彻底断了联系。”考虑到案件的特殊性,法官决定以调解为优先方向,力求“案结事了人和”。再次拨通李某国、李某华的电话时,法官没有急于释法,而是从“老人心愿”切入:“老人辛苦了一辈子,盼的是啥?不就是儿女和睦吗?”随后,法官结合《民法典》条款,细致讲解代位继承的法律依据,同时强调:“徐某的母亲也是老人的子女,徐某流的也是李家的血,徐某替妈妈来主张份额,于法于情都说得通。”

多次沟通后,两位舅舅终于同意到法院面谈。庭审现场,法官先打破僵局:“法庭是个严肃的地方,但也是个可以充满温情的地方。我作为法官,看到了太多因为利益亲情尽毁的案例,十分于心不忍。咱们先聊聊老爷子在世时的事,看看能不能找回一家人的情分。”当李某国提出“房子已给孙子,是老爷子的心愿”时,法官顺势引导:“房产已经处置了,就遵循老爷子的心愿,补偿款看能不能考虑徐某。徐某是晚辈,你母亲去世后两位舅舅对老人付出得更多,你也多体谅长辈,以后逢年过节的也得多走动。”

终圆满:亲情回归胜过一纸判决

在法官的情理疏导下,徐某主动表态:“我不是想争多少,就是想让我妈妈有个说法,咱们都解开心结,以后我也常去看你们。”李某华闻言哽咽:“孩子,我们知道你妈走得早,你不容易,但没想到你竟然把我们起诉到法院,我们听法官的,该给你的给你。”

最终双方协商一致达成调解协议,拆迁安置房归李某国之子(老人孙子)所有,拆迁补偿款由徐某获得相应份额。走出法庭,曾经的隔阂烟消云散——法槌未响,亲情已归位。

“每一个继承案件背后,都是一个家庭的故事,有欢笑,有泪水,有矛盾,也有和解。”承办法官表示,家事审判就是在法理与情理之间寻找平衡,让法律的公正与亲情的温暖,同时照进这些故事里,让亲情得以延续,让人心依旧温暖。

文/郜蕾 图/北京市丰台区人民法院