近日,北京市第四中级人民法院(以下简称北京四中院)审结了一起涉未成年人游戏充值退款案件,15岁的小徐冒用母亲的身份信息注册登录游戏后,又偷偷用母亲的微信给游戏充值了近5000元。小徐母亲发现后,起诉要求平台和游戏收款方退还全部充值金额,但未获法院全额支持。

案件回顾

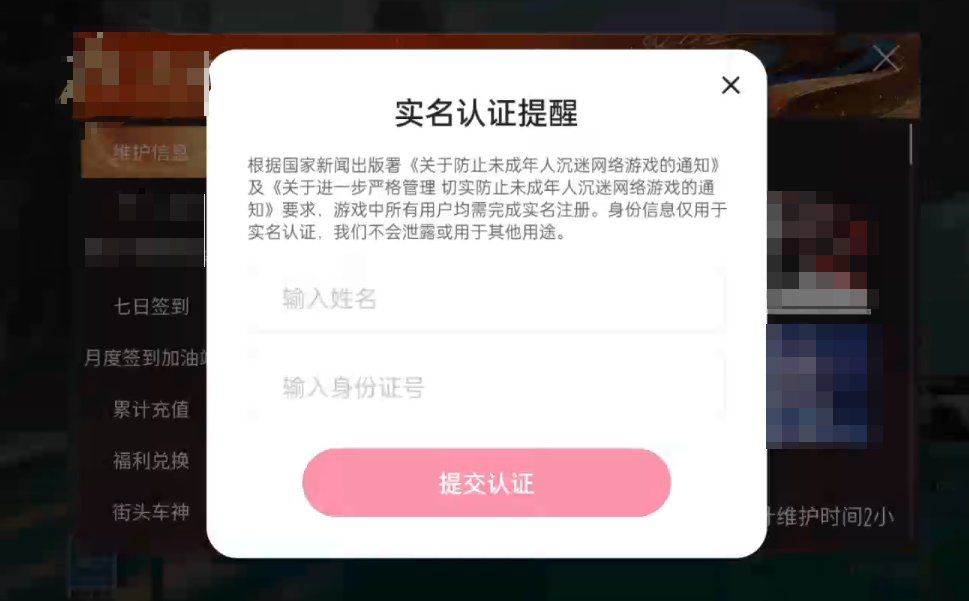

15岁的中学生小徐痴迷游戏,可未成年人的身份和需要充值购买的道具都为他玩游戏设置了障碍。不过,这些都难不倒小徐。小徐利用父亲的手机副卡号在自己的手机上注册了某短视频平台,随后进入平台内链接的小游戏,再利用母亲的身份证信息进行了实名认证。在游戏期间,小徐又趁母亲不注意,用母亲的微信购买了多件游戏道具,单次充值金额多为6元、25元、68元、118元,总共花费了近5000元。

小徐母亲得知小徐在未经自己允许的情况下充值游戏后,将短视频平台、游戏收款方告上法庭,认为两公司在防范未成年人充值方面存在技术漏洞并存在诱导未成年人充值的行为,构成欺诈,要求两公司退还小徐所充值金额并按照三倍连带赔偿一万四千余元。事实上,小徐偷用母亲手机充值游戏的事已经不是第一次,其11岁时就用母亲手机在多款游戏中充值过一万多元,且通过起诉获得了全额退款。

审理裁判

一审法院认为,短视频平台、游戏收款方不构成欺诈,而小徐绕开防沉迷系统、其监护人引导管理未成年人上网方面存在不足是充值行为发生的主要原因。涉案游戏已经根据国家新闻出版署的规定接入了防沉迷实名认证系统,基于网络交易行为虚拟性、远程性的特点,交易双方主要通过注册的网络账号以及法定的身份核验机制确认交易对方的身份,而小徐使用监护人的身份信息进行平台登录、游戏注册、充值消费,对平台及收款方而言,涉案游戏账号的使用者就是成年人,因此二被告未违反相关规定,不存在过错。此外,小徐此前就已发生过大额充值行为,多次偷用母亲微信转账进行游戏消费,说明其监护人在教育引导小徐理性上网方面存在不足,对于充值行为存在主要过错。

不过,因小徐充值行为发生时仅15周岁,属于限制民事行为能力人,其实施的与其年龄、智力、精神健康状况相适应的充值行为有效,其余部分因超过未成年人的认知和理解能力且小徐的母亲事先对此不知情、事后不予追认,应属无效,应予返还。结合双方的过错情况,一审法院酌定二被告公司退还小徐已消费的充值款2000元,驳回其他诉讼请求。

小徐及其母亲不服一审判决,提起上诉。

北京四中院二审认为,在未成年人存在多次网络游戏充值行为的前提下,该案部分交易无效的缔约过失责任源自于法定监护人未监管好自己的账户,并疏于对未成年人的教育和监管。同时,现有证据不能证明游戏存在故意设计技术漏洞来引诱未成年人充值,因此难以认定短视频平台和收款方实施了欺诈行为。最终,二审维持原判,驳回上诉。目前该案二审判决已生效。

图/北京市第四中级人民法院