7月27日,联合国教科文组织第46届世界遗产大会通过决议,将“北京中轴线——中国理想都城秩序的杰作”列入《世界遗产名录》。

北京中轴线全长7.8公里,北起钟鼓楼,向南经过万宁桥、景山、故宫、端门、天安门、外金水桥、天安门广场及建筑群、正阳门、中轴线南段道路遗存,至南端永定门,包括太庙和社稷坛、天坛和先农坛等东西对称布局的建筑群,共计15处遗产点。申遗工作历时12年,在申遗成功的背后,离不开众多力量的支持与付出。其中,北京市西城区各街道司法所充分发挥法治护航作用,为申遗工作的决策和执法提供精准的法律保障。在解决各类涉申遗纠纷时,依法调解,定分止争;深入基层,普及相关法律法规,提升民众法治意识,为申遗工作营造了良好法治环境。司法所的工作人员们,也用专业和热情构建起坚实的法治保障防线。

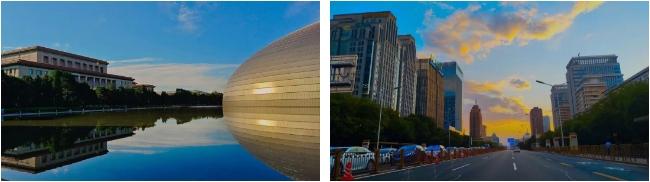

西长安街街道位于北京市西城区东南部,东起天安门广场,西至复兴门内大街,紧邻红墙之畔,承载着重要的历史意义。作为首都功能核心区,维护地区安全稳定的前沿阵地,街道牢固树立红墙意识,注重中轴线全方位保护,擦亮历史金名片。

建立公共法律服务保障机制

结合西长安街地区的特殊地理位置,公共法律服务阵地建设采取以点带面,多点开花的形式辐射推进,在辖区内不断打造社会力量参与公共法律服务活动,发展壮大法律服务志愿者队伍,进一步巩固街道公共法律服务体系建设成果,为中轴线申遗工作织密法治保护网。

打造街区法治文化阵地

以西长安街为轴,在南侧利用疏解整治促提升开拓两条普法文化街,在北侧打造“一街一室一园”,即一条普法文化街、一个公共法律服务室、一个普法公园,通过寓教于乐、通俗易懂的方式阐述与百姓密切相关的法律知识,让每个居民都能知敬畏、守底线,最大限度地发挥法治宣传的引领和导向作用。整合资源,进一步孵化公共法律服务文化圈的建设,逐步在辖区形成中央政务区、西单商业区和居民生活区三圈互相促进发展的公共法律服务文化氛围,让法律服务“零距离”,让居民群众“零等待”。打造特色法治品牌,设立法治吉祥物“安安”,形成地区凝聚力、归属感和认同感,实现法治宣传品牌“安安”在长安街随处可见,促进法律问题找“安安”理念更加深入人心。积极与报社、电视台等媒体合作,拍摄社区矫正法普法宣传片、《规范化司法所》宣传片、《红墙根下的小事》话剧,收到良好社会法治宣传效果。

探索符合中轴线核心功能街区的调解新路子

西长安街街道不断践行新时代“枫桥经验”,把多元化矛盾化解在基层,为中轴线构建和谐的温情社会关系。通过调解工作实践总结出一套“五个步骤,四种方法”的调解工作法,使调解成功率不断提升。服务理念有温度、有热情、有耐心,打造让居民随时愿意进入的倾听室,通过倾听化解居民心中的委屈,通过疏导解决居民纠结的心情,通过调解让邻里握手言和,让纠纷双方通过合法渠道有效解决遇到的各种难事纠纷,平均每年接待居民咨询650余人次,调解纠纷300余件,成功率达98.7%以上。

长安联合释法团“一加一大于二”的协同调解效应

“群之所为事无不成,众之所举业无不胜”,西长安街司法所通过成立长安联合释法团,对社区开展“法治大体检”,邀请律师、法官、公证、仲裁、司法鉴定、调解员等法律领域的专业人士,改变原来固有的法律服务方式,定期采用法律“问诊”、开设法律“巡诊”、法律“急诊”和“专家会诊”的方式,主动为群众释法说理、答疑解惑,让公共法律服务“治未病”“早治病”,润物细无声地化纠纷、解矛盾。

“立体化‘1234’长安调解”构建基层维稳和谐新模式

西长安街司法所成功化解多起重大矛盾纠纷和热线投诉案件,充分证明了“立体化‘1234’长安调解”模式的有效性,为调解工作打下了坚实基础。“立体化‘1234’长安调解”模式,即培养一支金牌调解员队伍,做好两个对接,建立三个调解工作机制,实现调解案件社、室、街、院四级有效流转。通过实践这种模式的运行,可以最大限度地化解地区矛盾,有效促进地区和谐、人民安宁。

古都底蕴+现代潮流=全要素焕新中轴线

西长安街街道注重中轴线全方位保护,擦亮历史金名片,紧紧围绕中国式现代化西城实践“2-1-1-5-2”框架体系,积极推进历史文化街区的风貌保护和有机更新,坚持高站位统筹部署、凝聚多力量合力推进、倾听居民需求强化作为,以“红墙先锋”新作为、“首善之首”高标准持续推动实现街区环境整治大提升、功能业态“大转变”、面貌秩序“大改观”、居民生活“大便利”,全力打造着更具底蕴、更具特色、更具人气的历史文化精品街区。2024年1月顺利完成西单——西四南大街沿线街区环境整治工作,将古都历史底蕴与现代潮流时尚相衔接、环境品质提升与街区业态提升相结合的精品街巷呈现于红墙居民眼前,不断提升居民生活获得感、幸福感、安全感。

街道持续深化中轴线核心地区违法建设拆除及改造工作,强化街道环境治理,完善商户门店经营秩序,坚持做“柔文章”和啃“硬骨头”相结合,一方面鼓励个人自拆,另一方面也落实依法强拆,深入开展街区拆除和改造工作。依法整治沿线背街小巷私搭乱建、违规“开墙打洞”、架空线凌乱、停车秩序混乱等问题,清理小巷内乱堆乱放的杂物,修缮破损墙体和路面,切实做到还路于民。增加绿化设施、便民服务设施,提升小巷整体环境,打造“有里有面”的背街小巷。随着街区沿线建筑外立面陆续施工完毕,蕴含着浓厚老北京韵味的建筑外墙呈现在众人眼前;街区商户牌匾进行了统一规划、合理布局,以历史建筑为核心,与周边建筑、环境相协调,积极推进历史文化街区的风貌保护和有机更新,与城市区域功能和风貌相适应,与街区历史文化和人文特色相融合。