一、党建与检察技术深度融合

(一)抓学习教育,拧紧思想“总开关”

强化“思想要素”核心功能,通过“三会一课”推动党纪学习入脑入心,通过研讨交流推动学习成果转化。北京检察科技中心技术人员在工信部主管中国计算机用户协会政务信息化分会主办的“年度政务网站精品栏目评选”中获得“2024政府网站最佳管理者”称号;在第十届中国电子数据取证大赛中,科技中心带领全市检察机关相关技术骨干取得优异成绩。

(二)强自身建设,当好技术“领头雁”

通过联合主题党日活动,推动检技融合履职,举办检察技术老同志座谈、“榜样如光,映照初心——致敬人民科学家”党日活动,带领新入职技术人员“影像倒放,回到过去,感慨今日,展望未来”,注入敢于创新、善于探索的精神动力。

(三)塑队伍体系,锤炼人才“软实力”

拓宽专业技术人才发展道路,举办环境损害现场勘验暨电子数据鉴定人取证实训班、组织数字检察轻应用研发与数据安全实操培训,着力提升技术人员各项专业能力,储备前沿技术知识。

二、技术办案与“北京经验”交互融生

积极落实最高检《关于全面深化检察改革、进一步加强新时代检察工作的意见》,把“有质量的数量”和“有数量的质量”统筹在更加注重质量上,以检察技术工作的专业性、科学性、客观性保障高质效解决检察办案中的专门性问题。

(一)突出技术理念夯实“技术性辅助”新质效

一是充分发挥监督纠错作用。电子数据实验室通过对设备密码破解、海量电子数据的深度挖掘,依法追加认定犯罪金额;文痕检实验室对三份存在矛盾结论的笔迹鉴定文书开展审查,及时对相关司法鉴定机构出具的鉴定文书予以监督纠错;法医实验室从多角度对当事人的伤情进行检验,为检察机关办理正当防卫刑事案件提供了科技指引。

二是大力推进技术创新。生态环境和食品安全实验室运用遥感影像技术成功“还原”十余年前犯罪真相,并作为首位全国检察机关卫星遥感领域专家出庭作证;声像资料实验室通过图像增强和超分辨处理,还原案件事实。

(二)深化规律性认识丰富检察技术“北京经验”

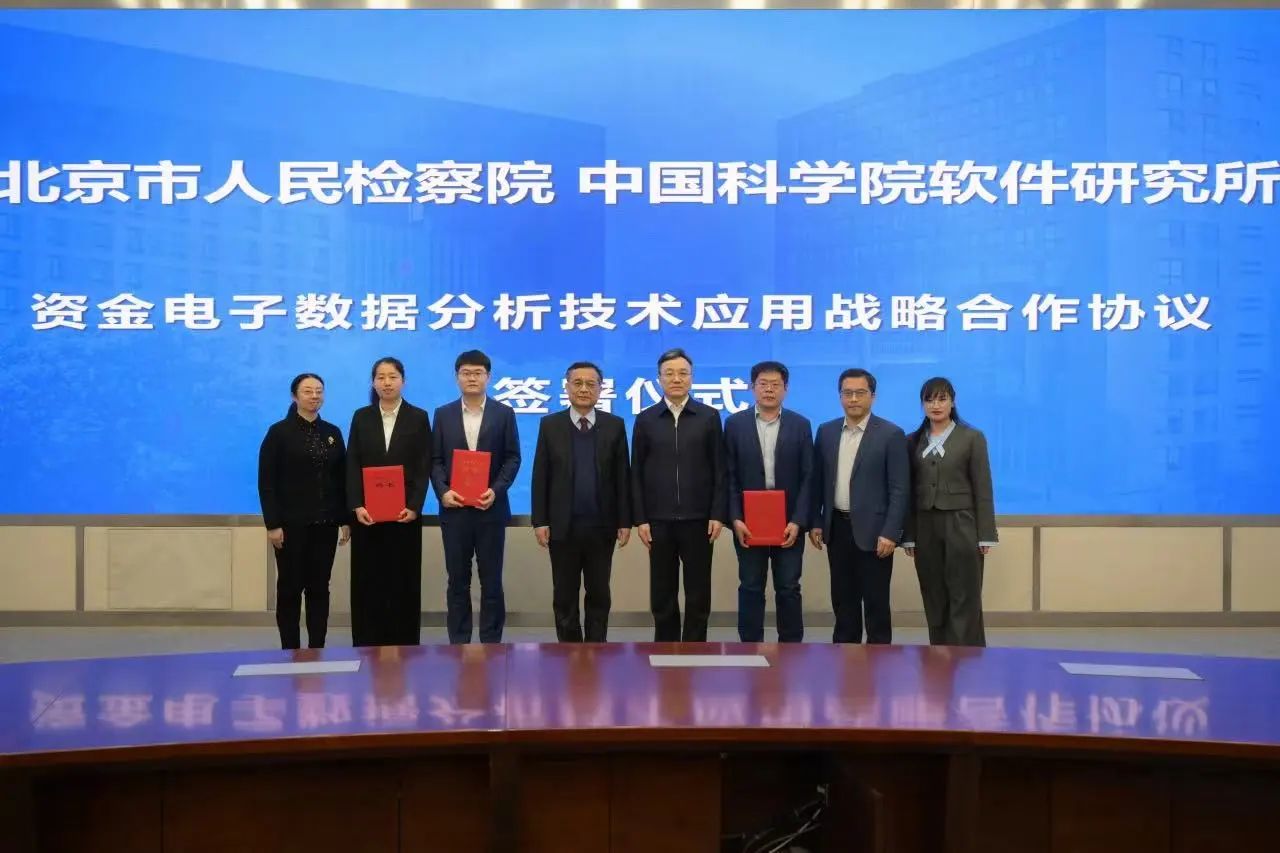

坚持“合理化布局、特色化设置、一体化使用、体系化管理”,与中国科学院软件研究所共同筹建资金电子数据分析技术检察应用联合实验室,并在全市检察机关范围内布局四个工作室。实时检查技术文书规范性与说理性,针对疑难复杂案件及时召开鉴定人联席会。充分运转统筹指派机制,共统筹14个院157名技术人员参与技术办案,形成“全市检察机关一盘棋”的办案局面。举办年度全市优秀检察技术案件和文书评选活动,充分发挥案例引领作用。

三、数智化与数字检察全面融通

聚焦数字化、智能化技术发展,以数据碰撞比对初级形态向人工智能高级形态演进,叠加倍增数据关联赋能效应,探索大模型应用场景,打造数据管理基础设施,驱动数据分析与检察业务共谱新篇章。

(一)聚焦科技赋能发挥技术支撑实效

支持“检察护企”专项行动数据分析,支撑服务保障经济高质量发展。研发“非法金融活动监测预警图鉴”,利用地址解析、点位映射、地图测距等技术,为金融风险防控和溯源治理提供靶向依据;通过筛查非法集资类犯罪案件,助力私募基金领域诚信体系建设。

支持“检护民生”专项行动监督模型探究,着眼民生司法保障。开展“民事检察监督线索智能挖掘”研究,提供技术协助全覆盖立案、查扣、惩戒、财产拍卖处置等环节。自主研发“轻应用”,助力提高检察工作智能化水平。研发“检察建议强制检索库”,强制检索优化质量管理,有效支撑对全市检察建议宏观把控。

(二)人工智能助推数字检察向高级形态演进

研究LLM人工智能技术,研发检察信访监督线索筛查模型,通过正向标注、反向研判等多维度比对,高效、准确发现检察信访信息中的监督线索。发布《数字检察数智技术支撑应用清单》,聚合首都高校、科研机构、专业中心等智库资源优势,构建更多大数据、人工智能等“高技术”特征应用场景。

(三)聚焦基础数据引擎释放数据潜能

完成2024智慧城市重点工作任务首都检察版“接诉即办”升级改造项目,完善数据管理基础设施。汇聚12345市民服务热线等多项数据,通过聚类归集和同簇分析,为数十个法律监督模型、专项工作提供支撑,全面提升检察业务效率与精准度的契合,显著强化了数据全生命周期的动态管控能力。

![[直击一线]新时代“枫桥经验”的北京实践 ——斋堂法庭:扎根山区 护民安居](../../../../../../sp/ycsp/202510/W020251014572718184593.gif)